【プロローグ】ホラーや恐怖映画が怖かった少年時代

今でこそ、こうして映画の「演出」や「技術」について講釈を垂れているが、かつての私は、映画というものが恐ろしくて仕方がなかった。 特に、大人が好むホラー映画や、血なまぐさい殺人シーンが出てくる作品は、生理的に受け付けなかったのだ。

子供心に、「なぜこんな怖いものをテレビでやるんだろうか?」と不思議で仕方なかった。 今の若い人は信じられないかもしれないが、当時は現在のような規制や自粛はほとんどなかった。家族での晩御飯や団欒の時間に、女性の裸や、ホラー映画の残虐なシーンが平然とテレビに映っていたものだ。 それぐらい、当時は緩い時代だった。

記憶の底にあるのは、名作『フランケンシュタイン』だ。 博士によって創造された、継ぎ接ぎだらけの怪物。世間はそれを「恐怖の対象」として見たが、幼い私の目には違って映った。「怖い」よりも先に、「かわいそう」という感情が胸を締め付けたのだ。

「もし自分が、あの怪物だったら……」

そんな想像をしてしまい、いたたまれない気持ちになる。怪物が人々に追われ、疎まれる姿を見るのは、幼心には耐えがたい苦痛だった。

ただ一つ、鮮明に覚えている救いの場面がある。 それは怪物が、森の隠遁者である盲目の老人と出会うシーンだ。老人は目が見えない。だからこそ、怪物の醜い外見に怯えることなく、ただの一人の「友人」として優しく接した。 そのやり取りを見て、テレビの前の私は、深く安堵したのを覚えている。

当時の私にとって、映画の中の「死」や「暴力」は、娯楽ではなく恐怖そのものだった。 だから、リビングに置かれたたった一台のブラウン管テレビで、戦争映画やモンスター映画——特に『13日の金曜日』のジェイソンなんかが出てきた日は、私は布団をかぶって逃げ出したかったのだ。

そう、あの雷鳴のような衝撃——『ターミネーター』に出会うまでは。

【父の背中とブラウン管】

1980年代、大阪。私の父は機械修理工だった。 田舎から出てきて、親戚の会社で油にまみれて働いていた。学歴こそなかったが、母はよくこう言っていた。 「お父さんは、真面目に仕事をするし、何より嘘をつかない人だ」と。

確かに、父は口数が少なかった。仕事から帰ってきても、今日あった出来事をペラペラと喋るような人ではない。 その代わり、黙ってテレビの前に座るのが日課だった。

当時の我が家には、ブラウン管テレビがたった一台きり。 当然、チャンネル権は家の主である父にある。母も「お父さんが疲れているんだから」と、父の好きな番組を優先させていた。 だから、私が観るものも必然的に父の好みに染まることになる。

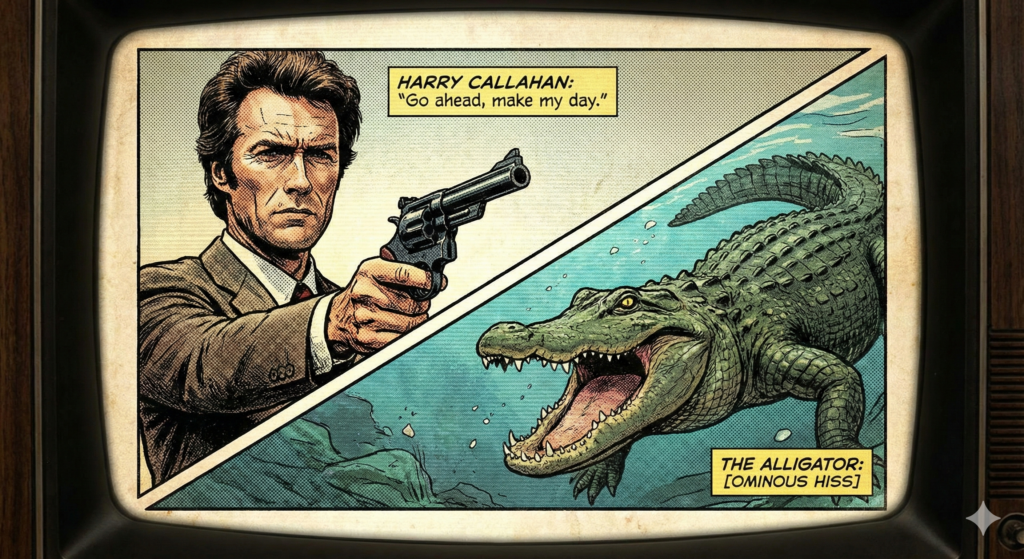

父が選ぶのは、決まって「男の映画」だった。 恋愛映画や、情緒的な日本映画を一緒に観た記憶はほとんどない。ブラウン管に映し出されるのは、泥臭い戦争映画か、『ダーティハリー』のようなハードボイルドな刑事アクション。 あるいは、私が苦手としていたホラー映画だ。

巨大なワニが人間を襲う『アリゲーター』が流れた時などは、怖くて直視できなかったが、父は黙々と画面を見つめていた。

機械修理工の父の横顔と、ブラウン管から流れる銃声や悲鳴。 言葉は交わさなかったが、あの時間が私の「映画体験」の基礎を作ったことは間違いない。 嫌々ながらも、来る日も来る日も反復して観せられたそれらの映画。その「英才教育」が、ある日突然、私の中で化学反応を起こすことになる。

【転機】『ターミネーター』と、靴の裏

その日は突然やってきた。

いつものように父の横で、半ば諦めながら画面を眺めていた時のことだ。

映画の冒頭、激しい稲光と共に、筋骨隆々の男が裸で現れる。

彼は街のチンピラを無表情のまま素手で殺害した。

「ああ、またか。また怖そうなホラー映画が始まった……」

最初はそう思い、身構えた。

しかし、続いて現れたもう一人の男——カイル・リースの登場で、私の目は釘付けになった。

彼もまた稲光と共に裸で現れ、警官に追われながらデパートの衣料品店へと逃げ込む。

そこで彼が見せたある「動作」に、私は雷に打たれたような衝撃を受けた。

彼は追っ手から逃げる最中、自分に合う靴を探すのだが、いちいち履いてサイズを確かめたりはしない。

棚から奪った靴の裏と、自分の足の裏を「パンッ」と合わせたのだ。

サイズが合うことを一瞬で確認し、走り去る。

セリフなど一言もない。

「急いでいる」「逃げるために必死だ」「合理的だ」。

そのすべての状況を、たった数秒の「靴の裏を合わせる」という動作だけで説明してみせたのだ。

「カッコええ……!」

そう、なんでもないこのシーンは今でも印象に残っている。

子供心に、そのテンポの良さと、無駄のない演出に震えた。

翌日、小学校へ行くと、友達も興奮気味に話していた。

「あそこのシーン、めっちゃカッコよかったな! 俺も今度靴買う時、あれやるわ!」

みんなで靴の裏を合わせる真似をして笑い合ったのを、今でも鮮明に覚えている。

未来から来た殺人ロボット。人類を救うためのタイムトラベル。

設定自体は、私が大好きだった漫画やアニメに近い。しかし、それをハリウッドは子供騙しではなく、大人が観る一級のエンターテインメントとして、恐ろしいほどのリアリティとテンポで描いていた。

「漫画みたいな話を、大人が本気で作るとこんなに面白くなるのか!」

シュワルツェネッガーも当時はまだ駆け出しだったし、予算も潤沢ではなかったはずだ。

しかし、そこにはアイデアと工夫、そして観る者を飽きさせない「リズム」があった。

私が映画の「演出」という魔法に魅了されたのは、間違いなくこの瞬間だった。

【覚醒】『遊星からの物体X』と、スパイダー・ヘッド

恐怖だったはずのホラー映画が・・・

『ターミネーター』で映画のテンポを知った私が、完全に映画の「虜」になった決定打。 それが、ジョン・カーペンター監督の『遊星からの物体X』だ。

南極基地という閉ざされた空間で、誰が怪物(物体X)に乗っ取られているか分からない。 昨日の友が、今日は敵かもしれない。 この映画の真髄は、エイリアンの暴走ではなく、極限状態での「疑心暗鬼(パラノイア)」にある。誰を信じればいいのか分からない心理サスペンスとして、これ以上の作品はないだろう。

そして何より、私の度肝を抜いたのが、あの伝説の「スパイダー・ヘッド」のシーンだ。 仲間の首がちぎれ落ち、そこから突然、蜘蛛のような足が生えてカサカサと動き出す。

普通の子供なら泣いて逃げ出す場面かもしれない。 しかし、そのあまりの荒唐無稽さと、圧倒的な造形力を前にして、私は恐怖を通り越して笑ってしまった。 劇中のセリフ同様、「これは何のジョークなんだ?」と。

「気持ち悪い。でも、コミカルだ」 「一体どうやって動かしているんだ?」

その瞬間、私の中で「恐怖」が「好奇心」に変わった。 父が機械を修理するように、私は映画という「作り物」の構造に興味を持ち始めたのだ。 『エルム街の悪夢』のフレディが夢の中で見せる変幻自在な襲撃もそうだ。「こんな襲い方があるのか!」という作り手の想像力との勝負が、たまらなく面白くなった。

【エピローグ】私の視点、世界のアングル。

怖がりだった少年の頃の私は、いつしか「映画の嘘」を愛する大人になった。 CG全盛の今でも、あの頃の特撮や、役者の息遣いが聞こえるような演技合戦に惹かれてやまない。

このブログ『tylordenn.net』は、そんな私の「映画の記憶」と「現在の視点」が交差する場所だ。 ストーリーを追うだけでなく、かつて父の横でブラウン管を見つめていたあの頃のように、「作り手の熱量」を感じながら、気ままに語っていきたいと思う。

大阪市在住。50歳代のメーカー勤務。 妻と成人した息子・娘の4人家族。 長年「真面目」だけを武器に働いてきましたが、50代で少し立ち止まり、現在は「人生の第2章」を面白がるためにリハビリ中。最近はAI画像生成(浮世絵風)や映画鑑賞、黒板アートなど、クリエイティブな沼にどっぷりハマっています。

大阪市在住。50歳代のメーカー勤務。 妻と成人した息子・娘の4人家族。 長年「真面目」だけを武器に働いてきましたが、50代で少し立ち止まり、現在は「人生の第2章」を面白がるためにリハビリ中。最近はAI画像生成(浮世絵風)や映画鑑賞、黒板アートなど、クリエイティブな沼にどっぷりハマっています。